デザイン思考のステップ「創造」です。デザイン思考といえばこのステップを思い浮かべる人が多いのでは?

デザイン思考の「創造」と「プロトタイプ」(※プロトは結局次回になりました)につい書いていきます。「テスト」のステップについては、ブログでは割愛しますが、実際にターゲットに使ってもらうなど、本番同様の文脈で試行してみて、ターゲットからフィードバックを得たり、あるいは自分で気づいた点を商品・サービの改良に反映させたりするステップです。実際で使われるコンテクストで試すという点がポイントです。例えば、全然ターゲットではない人に感想を聞くなどはあまり効果的ではないので、こちらは気に留めておいてください。

さて、「創造」のステップです。「創造」ステップでは、「問題定義」ステップで、解決すべき問題を定めましたが、その問題への解決策を考えます。大きく分けて2段階あり、最初は、解決策であるアイディアを沢山だして、アイディアを発散させていきます。この段階でよく使われるのはブレインストーミングですね。アレックス・オズボーンさんというアメリカの実業家が開発した手法です。ブレインストーミングは、思いつくものをどんどん出していく手法です。ポストイットを使って、出てきたアイディアを書き出していきます。

このブレインストーミングを行うときにはお約束事があります💡それは、下記の4点です。

- 批判しない - 「いいね!」、即断しない

- 自由奔放 – 突拍子もないもの大歓迎

- 質より量 – 数が大事

- 人の考えに便乗 – “Yes. And”

自由にアイディアを出して、発散していってよいといわれても、まったく知らないお題に対しは、アイディアは出にくいですよね。そのため、ブレインストーミングを実施する前には、事前準備が必要です。

- 議論すべき内容を定める

- 予備調査をする

- 多様性を考慮したチームを編成する

3つ目の多様性を考慮したチームを編成するという理由は、アイディアを発散させるためです。極端な話、同じ場所で、同じ時代に、同じように育ってきた人が集まったら、これまでの経験や考え方も似ているため、同じようなアイディアしか出ないと思いませんか。絶対ではないと思いますが、そのような可能性が高くなることは想像できますよね。沢山の発散したアイディアを出したいので、多様性があるチームの方が好ましいです。

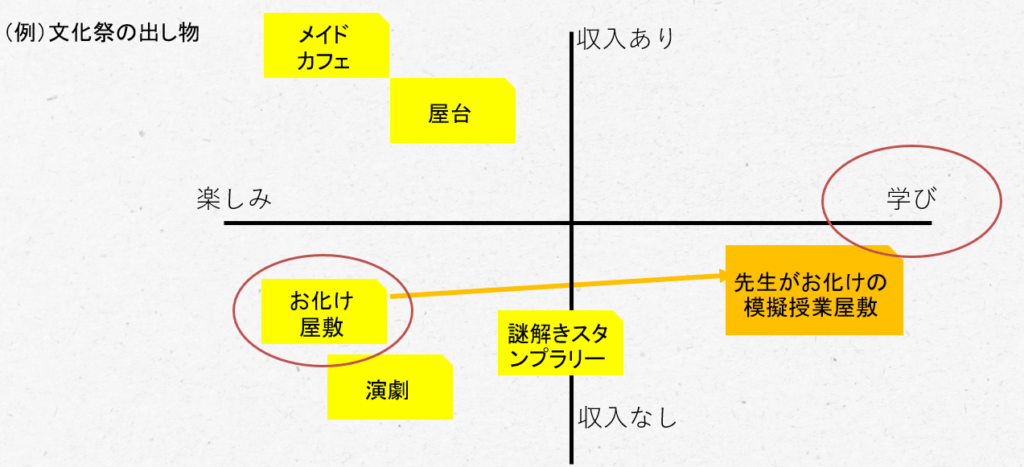

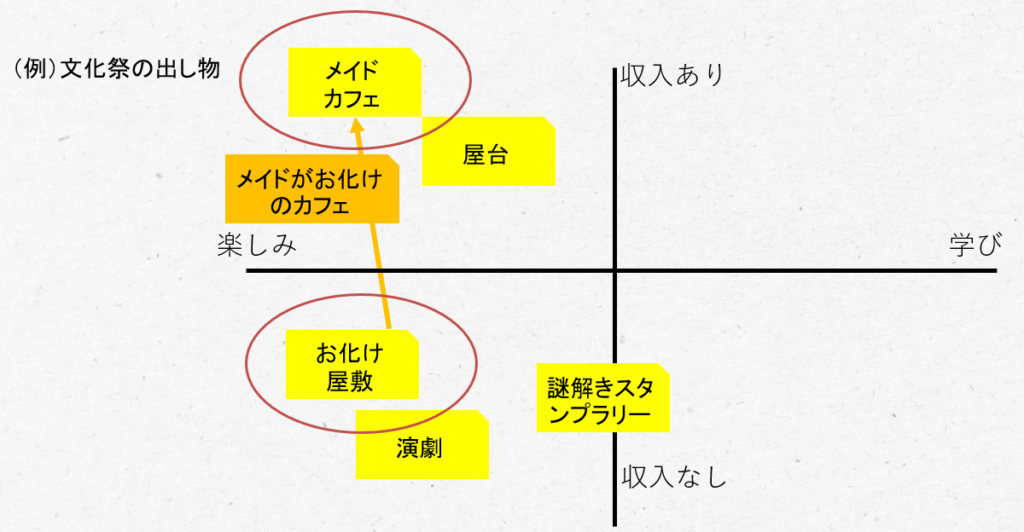

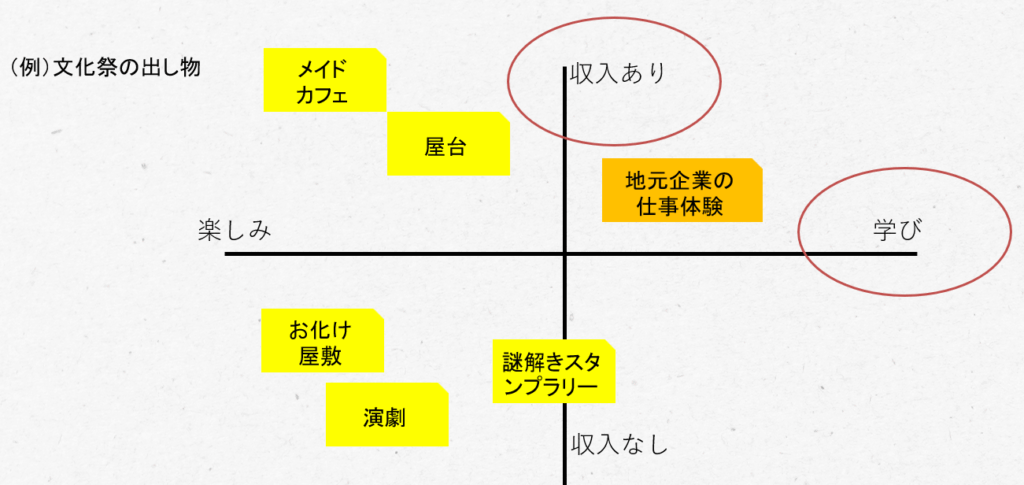

それでも、アイディアが発散しない、行き詰るということもあります。その時に役立つのが、2軸を用いた構造シフト発想法です。これは、強制発想法という分類のアイディア発想法なのです。他にも強制発想法はあります。例えば、マトリックス法などもそうです。しかし、私は、実際に使ってみて面白いと感じたのが「2軸を用いた構造シフト発想法」だったので、そちらを紹介します。

この手法は、慶應義塾大の今泉らにより提案されています。

方法は次の通りです。

1. ブレインストーミングで沢山アイデアを出す

2. 縦軸・横軸の2軸を決める※

3. 定性的にアイデアをプロットする

その後、新たなアイディアを生み出していきます。ここからが行ってみれば本番です。本ブログでは、論文の例をそのまま引用させていただきます。

1. 軸の変数とアイディアを組み合わせる

2. 二つのアイディアを組み合わせる

3. 2つの軸の変数を掛け合わせる

1.軸の変数とアイディアを組み合わせる

2. 二つのアイディアを組み合わせる

2. 2つの軸の変数を掛け合わせる

ここまでで、アイディアが発散され、沢山のアイディアが出てきています。創造には2段階あるとお伝えしましたが、後半はこのアイディアを絞る作業です。1つではなくて良いのですが、いくらかプロトタイプのステップに進めるためのアイディアを選択します。

選択方法もいくつかありますが、実現性、新規性、効果、コストなど軸を作って点数をつけていく方法がシンプルで、評価しやすいと思います

| アイディアA | アイディアB | |

| 実現性 | 5 | 4 |

| 収益性 | 2 | 3 |

| 新規性 | 3 | 3 |

| 効果 | 4 | 2 |

いかがでしたでしょうか。

プロトタイプについては、、、すみません。次回にします。

参考:今泉 他 日本創造学会論文誌,親和図と 2 軸図を用いた構造シフト発想法の主観的評価、2014年

参考:https://lab.sdm.keio.ac.jp/maeno/papers/Imaizumi2014.pdf