デザイン思考のプロトタイプ!工作や動画作成、とにかく具現化!

本当に暑い日が続いていますね。今日の東京はまだ30度未満ですが、ここ1か月を振り返ると、それでも十分に暑く感じます。6月末には梅雨明け前にもかかわらず、35度近い日が続いていたことを考えると、今日はまだマシだと錯覚してしまいます。どんどん感覚が麻痺してきますね。

さて、今回はいよいよデザイン思考の「プロトタイプ」のフェーズです。

プロトタイプとは、課題解決策を実際に形にしてみるステップです。デザイン思考全体にも言えることですが、以前のブログでもお伝えしたように、「これがデザイン思考のツールです」といった決まったものがあるわけではありません。デザイン思考に適したツールが用いられるため、プロトタイプにおいても「必ず使うべきツール」というものは存在しません。解決策の内容によって、適切なプロトタイプの形は変わってくるのです。 例えば、レストランの食事に関する課題解決策であれば、モバイルアプリのプロトタイプはあまり関係がありません。一方で、人と人をつなぐマッチング系の課題であれば、料理の試作品はプロトタイプとして意味を持たないでしょう。大切なのは、「解決策が料理なら料理」「アプリならアプリ」を必ずしも作らなければいけないわけではないということです。本物のアプリを試作するのではなく、紙芝居のような手書きの紙モデルでも十分にプロトタイプとして活用できます。

たとえばアプリの場合、それを作ること自体が課題解決になることは稀です。あくまで、アプリを通して課題を解決し、何らかの変化を生み出すことが重要です。したがって、「そのアプリを使ったとき、誰にどのような変化が起こるのか」を再現してみることも、立派なプロトタイプの一つになります。

このようなケースでは、寸劇をしてみたり、課題を抱える人の生活がどう変わるのかをショートムービーで表現して、それを当事者に見てもらいフィードバックをもらう、というアプローチも非常に効果的です。

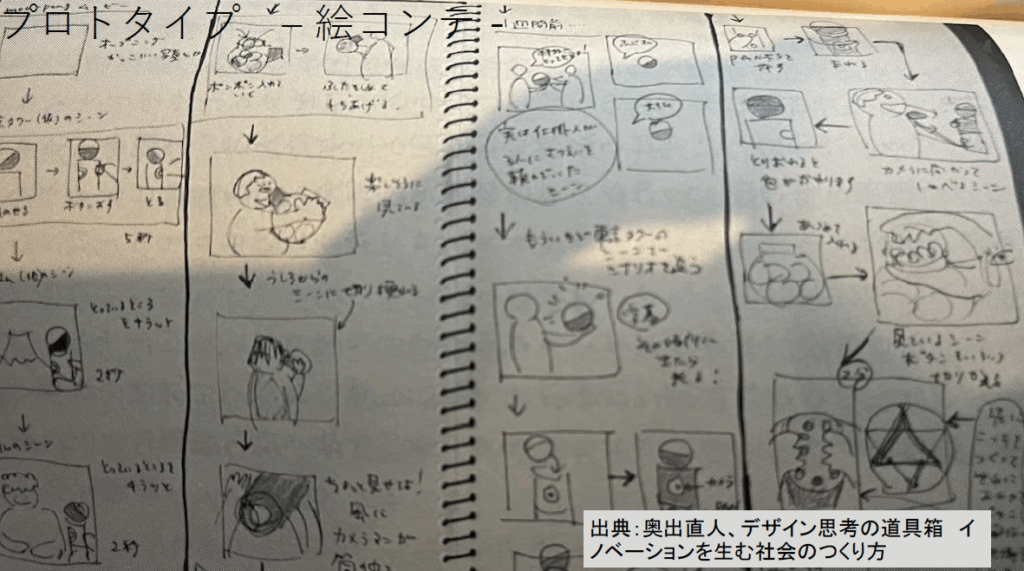

プロトタイプで、右図の4コマ漫画のような絵コンテでプロトタイプを作成することもあります。

出典:奥出直人、デザイン思考の道具箱 イノベーションを生む社会のつくり方

文字や頭の中のイメージだけで考えているより実際に目に見える具体的なモノにすることで、更なる気づきが得られる、それがプロトタイプのポイントです。

有名なiPhoneで有名なAppleですが、かつてAppleのデザイン責任者Jonathan Iveは

iMacの初期プロトタイプを発泡スチロールで作成したとのことです。そして何度も何度もプロトタイプを作っては、変更を加えていきました。

このiMacは1998年に出てきたとき、かわいすぎて、私はすごくほしくて、でもまだ小学生だったので、資金不足で変えなかったという思い出があります(笑)

引用:https://machi-it.jp/macintosh/

とりあえず、アイディアを形にしてみましょう!そして、実際のターゲットユーザーに使ってもらったり、課題のある状況で活用したりと、実際のコンテクストで試してみるのが、デザイン思考のテストのプロセスです。

共感、問題定義、創造、プロトタイプ、テストとこの5つのステップを何度も繰り返していくことがデザイン思考です。「創造」から「共感」プロセスに戻るのも良いですし、「問題提起」から「共感」に戻るのも良いです。これら5つのステップを組み合わせ、繰り返しをしていきましょう。そして、「共感」は非常に重要なステップだということを念押ししておきますね。この「共感」により、アプローチすべき課題が決まり、解決策のアイディアが「創造」されますからね。「事件は会議室で起きているんじゃない、現場で起こっているんだ!」

それでは、今月も有難うございました。