新事業・新商品開発に役立つデザイン思考~「共感」の次のステップ「問題定義」~

大変ご無沙汰しております。

4月は企業向け研修、5月・6月は製造業のERP導入プロジェクト支援に携わっており、気づけばあっという間に時間が過ぎてしまいました。

企業向け研修では、アプリケーション企業を対象とした営業組織強化ワークショップや、新入社員向け研修を実施しました。これらの取り組みについては、あらためてブログでもご紹介する予定です。ちなみに営業組織強化ワークショップでは、以前ブログで紹介した「信頼関係構築」に関する研究をベースにした内容を、ワークショップ形式で提供しています。

また、ERP導入プロジェクトについても、特定のクライアントに関する内容ではなく、これまでの経験やプロジェクトマネジメントの観点から、今後ブログに掲載していく予定です。

前置きが長くなりましたが、今回はデザイン思考の続編についてお話しします。

デザイン思考には、「共感」「問題定義」「創造」「プロトタイプ」「テスト」という5つのステップがあるとお伝えしました。前回はその中でも「共感」の重要性について解説しましたが、今回は「共感」ステップで浮かび上がった数多くの「問題」から、どの問題を課題として定義し、解決すべき対象とするかというプロセスに焦点を当てます。

私たちが何らかの問題に直面する際、表面化している一つの事象だけでなく、複数の要因が複雑に絡み合っていることが多くあります。たとえば、「ダイエットがうまくいかない」という問題に対して、すぐに効果的な解決策を思いつくのは難しいかもしれません。しかし、「間食がやめられない」「夕食を食べ過ぎてしまう」「運動不足」など、複数の原因が考えられるのではないでしょうか。さらに、それぞれの原因にもまた原因があるはずです。これらすべてが「問題」となり、その中からどれを解決の焦点とするかを選ぶのが、問題定義のステップです。

問題定義のための手法はいくつかありますが、今回はデザイン思考の授業で受講生によく用いられ、私自身も活用している方法を一つご紹介します。 それが「現状問題構造ツリー」です。

それが「現状問題構造ツリー」です。

これは、たとえば業績悪化やツールの未活用といった特定の問題に対し、「なぜそうなっているのか?」という問いを繰り返して原因を掘り下げ、構造的に整理するツールです。ツリーの最上位に表面化している現象を据え、それを因果関係に基づいて分解していくことで、「真因(ルートコーズ)」を明らかにすることを目指します。真因とは、多くの問題の中で根底にあり、それを解決することで表面化した問題の改善に最も効果的な要素のことです。

読者の中には、「ロジックツリー」について学ばれた方もいらっしゃるかもしれません。ロジックツリーは、MECE(Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive:漏れなく、ダブりなく)という原則に基づいて要素を整理するツールで、主に戦略策定や業務の構造化に使われます。一方、「現状問題構造ツリー」は、現場で起きている課題の構造を可視化し、根本原因を明らかにするために用いられます。

以下に、参考として両者の比較表を掲載いたします。

| 比較項目 | 現状問題構造ツリー | ロジックツリー(Logic Tree) |

| 主な目的 | 問題の原因構造を明らかにする | 論理的に全体を分解し、要素間の関係を整理する |

| 分解の軸 | 原因(Why)ベース | 目的(How)や分類(What)ベース |

| ツリーの出発点 | 「現象としての問題」 | 「目的」または「問い」 |

| 主な使用場面 | 問題解決・課題特定の初期段階 | 戦略立案、仮説設計、業務整理など広範な場面 |

| 枝分かれの基準 | 因果関係に基づく | MECE(漏れなくダブりなく) |

| 表現の自由度 | 現場の実態に即した柔軟な構造が可能 | 論理構造に厳密(MECEの原則) |

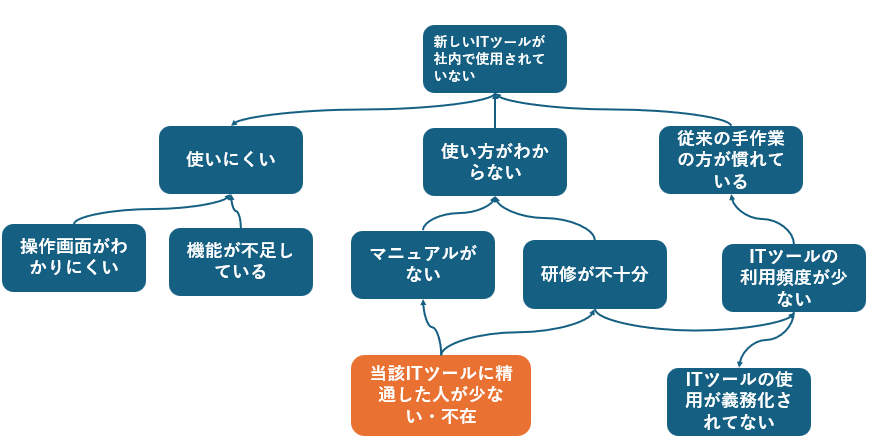

たとえば、業務効率化を目的に導入したはずのITツールが、なかなか社内で活用されていないというケースがあります。

このような「新しいITツールが社内で使用されていない」という現象をもとに、現状問題構造ツリーを作成してみました。

書き方は以下のとおりです。

- 最上位(幹):現象としての「問題(課題)」を明示する

- 中位(枝):その問題を引き起こしている要因を分類する(例:人・モノ・金・情報など)

- 下位(葉):各要因の、さらに具体的な原因を掘り下げていく

この例では、「当該ITツールに精通した人材が少ない、または不在である」という点を、解決すべき課題として設定しています。

問題定義のステップで特定したこのような課題に対し、デザイン思考の次のステップである「創造(Ideate)」フェーズで、具体的な解決策を考えていくことになります。